News

Hier erhalten Sie einen Überblick was unseren Mitgliedsinstitute umtreibt. Woran forschen sie? In welchen Projekten arbeiten sie? Was sind die neuesten Erkenntnisse? Welche Auszeichnungen wurden gewonnen? Welche personellen Veränderungen gibt es? Und anderes mehr. Stöbern Sie in unseren News und tauchen Sie ein in den Kosmos der Material- und Werkstoffforschung.

Nachrichten aus der Forschung

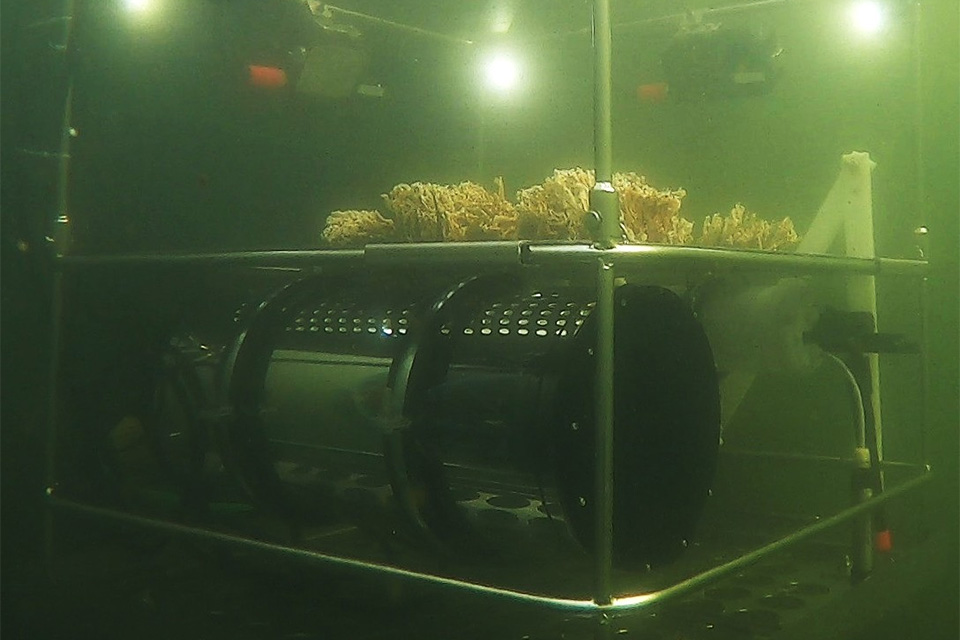

Unterwasser-Labor »Minilab« für maritime Tests erfolgreich gestartet

Damit sich neue Werkstoffe und Sensoren für Unterwasser-Anwendungen rascher und flexibler testen lassen, hat die Fraunhofer-Forschungsgruppe »Smart Ocean Technologies« (SOT) unter der Leitung des Fraunhofer IKTS eine mobile Plattform für den Einsatz in Seen, Flüssen und Meeren entwickelt. Nach der erfolgreichen Inbetriebnahme steht »Minilab« nun interessierten Partnern aus Wirtschaft und Forschung für vielfältigste Testszenarien unter realen Einsatzbedingungen, also auch im Salzwasser und bei starken Strömungen, zur Verfügung.

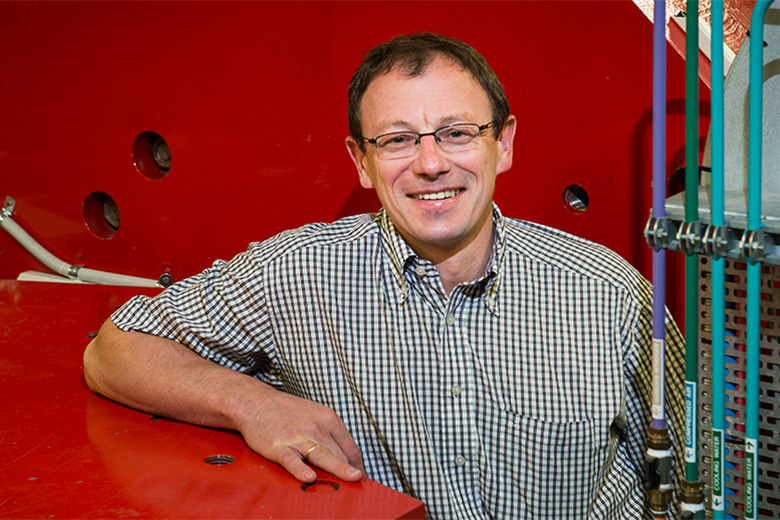

Wissenschaftlicher Direktor des HZDR in die acatech gewählt

Professor Sebastian M. Schmidt, wissenschaftlicher Direktor des HZDR, wurde zum Mitglied der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften – acatech gewählt. acatech ist die von Bund und Ländern geförderte nationale Akademie und Stimme der Technikwissenschaften im In- und Ausland. Die Akademie berät Politik und Gesellschaft in technikwissenschaftlichen und technologiepolitischen Zukunftsfragen. Unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten erfüllen die Mitglieder ihren Beratungsauftrag unabhängig, faktenbasiert und gemeinwohlorientiert.

Tragende Kunststoffstrukturen aus dem 3D-Drucker

Screw Extention Additive Manufacturing (SEAM) macht’s möglich. Bei Granulat basierten Kunststoffverfahren ist es nun möglich, Produkte hochbelastbar auszulegen und besonders wirtschaftlich herzustellen, auch in geschlossenen Stoffkreisläufen. Das Fraunhofer IWU und die MOSOLF Special Vehicles GmbH demonstrieren mit einem hoch belastbaren 3D-gedrucktes Heckregal und einem Fahrzeugrahmen, dass sich individuelle Formgebung, niedrige Materialkosten und hohe Tragkraft perfekt zu Produkten mit besonderem Nutzwert ergänzen können.

Piezokeramik verkürzt Wurzelbehandlungen

Bei der Wurzelbehandlung müssen Zahnärztinnen oder Zahnärzte mit einer Feile tief in die Wurzelkanäle eindringen, um entzündetes Gewebe zu entfernen. Die rotierende Feile verklebt häufig und muss periodisch gereinigt werden. Forschende des Fraunhofer IKTS haben einen piezokeramischen Stapelaktor entwickelt, der die Rotationsbewegung mit einer Schwingungsbewegung überlagert. Die Feile verklebt weniger. Für Patientinnen und Patienten ist die Behandlung schneller zu Ende. Die Technologie lässt sich auch für weitere medizinische Anwendungen nutzen.

Explodierende Sterne

Ausgeschleudertes Material von explodieren massereichen Sternen oder anderen stellaren Objekten in der Nachbarschaft der Erde kann auch unser Sonnensystem erreichen. Spuren davon finden sich auf der Erde oder dem Mond. Sie lassen sich mit der Beschleuniger-Massenspektrometrie, kurz AMS, nachweisen. Einen Überblick über diese Forschung liefert Prof. Anton Wallner vom HZDR im Fachmagazin Annual Review of Nuclear and Particle Science. Wallner will diesen Forschungszweig mit der hochempfindlichen AMS-Anlage „HAMSTER“ entscheidend vorantreiben.

Juniorpreis der Europäischen Gesellschaft für Seltene Erden und Aktinide für Eteri Svanidze

Herzlichen Glückwunsch an Eteri Svanidze, die von der Europäischen Gesellschaft für Seltene Erden und Aktiniden (ERES) mit dem 7. ERES-Junior-Preis für ihre Beiträge zur Festkörperchemie und -physik der f-Elemente ausgezeichnet wurde. Der Preis wird alle drei Jahre für innovative Beiträge zur Wissenschaft und/oder Technologie der f-Elemente verliehen. Er zeichnet Nachwuchsforschende mit großem wissenschaftlichem Potenzial aus. Die Preisträger können jeder Nationalität angehören und in einer akademischen, staatlichen oder industriellen Institution arbeiten.

Einzigartiger Industrie-3D-Drucker

Pulverbettbasierte additive Laserfertigungsanlage soll auch der Lausitz neue Impulse geben. Das Fraunhofer IWS in Dresden installiert einen europaweit einzigartigen industriellen 3D-Drucker. Die additive Fertigungsanlage des Herstellers Farsoon basiert auf dem selektiven Laserstrahlschmelzen im Pulverbett. Sie kann aus Aluminium, Titan, Nickel, Eisen, Kupfer und anderen metallischen Pulvern schichtweise besonders große Bauteile mit komplexer Geometrie erzeugen.

Manfred Helm zum Fellow der American Physical Society ernannt

Die Wahl von Prof. Manfred Helm, Direktor am Institut für Ionenstrahlphysik und Materialforschung des HZDR und Professor am Institut für Angewandte Physik der TU Dresden, zum APS Fellow erfolgt in Anerkennung seiner bahnbrechenden Forschung zur Terahertz-Spektroskopie von Nanomaterialien, der Entwicklung von Terahertz-Quellen und seiner Beiträge zur Physik von Halbleiter-Übergittern und Intersubbandübergängen in Quantenstrukturen. Der Physiker wurde außerdem für seine führende Rolle bei der Forschung mit einem Freie-Elektronen-Infrarot-Laser am HZDR gewürdigt.

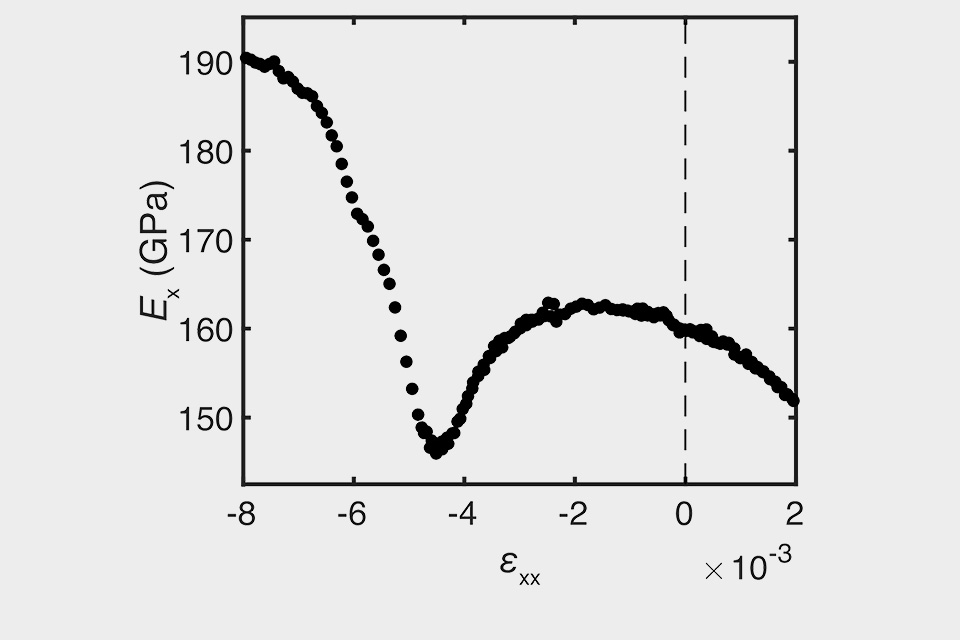

Leitungselektronen treiben riesige, nichtlineare elastische Reaktion in Sr2RuO4

Die Härte eines Materials wird normalerweise durch die Stärke der chemischen Bindungen zwischen den Elektronen benachbarter Atome bestimmt und nicht durch frei bewegliche fließende Leitungselektronen. Zum Beispiel sind die Bindungen in Diamant sehr stark. Deshalb gehört er zu den härtesten bekannten Materialien. Nun haben Wissenschaftler am MPI CPfS, aus Deutschland, Japan, Korea und den USA gezeigt, dass Leitungselektronen das Gitter in der Verbindung Sr2RuO4 viel weicher machen können als üblich.

Erkenntnisse zur Wasserdiffusion in Polyamid 6

Dr. Anna Katharina Sambale wurde für ihre Doktorarbeit „Beitrag zur Charakterisierung und Berechnung von Feuchtigkeitsverteilungen in Polyamid 6“ mit dem Wilfried-Ensinger-Preis des Wissenschaftlichen Arbeitskreises der Universitäts-Professoren der Kunststofftechnik (WAK) ausgezeichnet. Die Erkenntnisse der Arbeit liefern Grundlagen für eine verbesserte Vorhersage des zeitlich und örtlich veränderlichen Materialverhaltens von PA 6 aufgrund von Veränderungen der umgebenden Luftfeuchtigkeit. Sie sind von wesentlichem Nutzen für die rechnergestützte Auslegung von Bauteilen dieses häufig verwendeten Kunststoffs.

Ehrenprofessur für Juri Grin

Das Institut für Tiefe Temperaturen und Strukturforschung der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wroclaw verleiht Professor Juri Grin, Direktor am MPI CPfS, die Ehrenprofessur. Bei einer Festsitzung wurde Professor Juri Grin im INTiBS (Instytut Temperatur Nizkich i Badan strukturalnych PAN) die Ehrenprofessur überreicht. Diese Ehrung – seit 1994 wurden nur 18 Personen ausgezeichnet – wird an herausragende Wissenschaftler verliehen, die wesentliche Beiträge für die Kooperationen zwischen polnischen und ausländischen Forschungsinstitutionen geleistet haben.

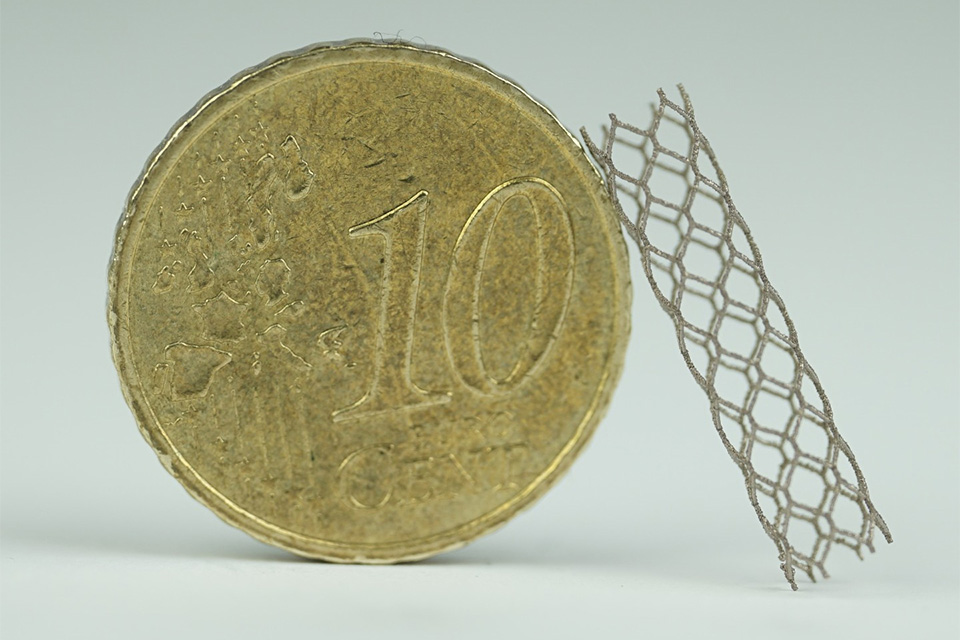

Metallischer 3D-Druck

Additive Fertigungstechnologien ermöglichen eine nahezu unbegrenzte Produktvielfalt mit immer anspruchsvolleren Materialien und „eingedruckten“ Funktionen. Im Metallbereich steht das Laserstrahlschmelzen (Laser Powder Bed Fusion, LPBF) für enorme Freiheiten bei Materialauswahl, Geometrie und integrierbaren Funktionen. Forschungsschwerpunkt am Fraunhofer IWU sind Druckstrategien für filigrane Strukturen wie beispielsweise hochwertige medizinische Implantate und für dünnwandige, effiziente Wärmeübertragerstrukturen, die wertvolle (Ab-)Wärme weiternutzen. Gedruckte Radträger aus Aluminium können sowohl hoch belastbar als auch wirtschaftlich hergestellt werden.

Ricardo Martínez-García für die Erforschung komplexer Systeme ausgezeichnet

Der CASUS- und SAIFR-Physiker hat das Verständnis der Dynamik komplexer lebender Systeme verbessert: Die Complex Systems Society (CSS) zeichnete Dr. Ricardo Martínez-García mit dem Junior Scientific Award 2023 aus. Der Physiker erhält den Preis für seine wissenschaftlichen Arbeiten zur Organisationsdynamik. Martínez-García leitet derzeit eine Nachwuchsgruppe am CASUS des HZDR. Gleichzeitig ist er assoziierter Forscher des Südamerikanischen Instituts für Grundlagenforschung (ICTP-SAIFR) am Institut für Theoretische Physik der Staatlichen Universität São Paulo.

Produktion von grünem Stahl: von der Potentialanalyse zur Umsetzung im Stahlwerk Salzgitter

Die Herstellung von Rohstahl über die Hochofenroute macht mit ca. 28% einen Großteil der industriellen CO2-Emissionen in Deutschland aus. Daher wird bei den Stahlerzeugern intensiv an der Umstellung der Produktion auf das Verfahren der Direktreduktion gearbeitet. Als einer der Vorreiter arbeitet die Salzgitter AG im Konsortium mit den Fraunhofer-Instituten IKTS, ISI und UMSICHT bereits länger daran, wie eine CO2-arme Produktion von Rohstahl unter Nutzung von grünem Wasserstoff realisiert werden kann.

High-End-Testzentrum für langlebige Batterien: CATL und Fraunhofer IKTS bauen Zusammenarbeit aus

Bei der Energiewende und dadurch insbesondere der elektrischen Verkehrswende spielen langlebige Batterien eine integrale Rolle. Die deutsche Niederlassung des Batterieproduzenten Contemporary Amperex Technology GmbH (CATL) und das Fraunhofer IKTS entwickeln am Erfurter Kreuz gemeinsam Modelle zur Berechnung der Lebenszeit von Batterien, die als Basis für eine optimierte Batterieproduktion dienen. Die 2020 mit dem Projekt »BattLife« gestartete Kooperation wird nun im Projekt »BattForce« fortgesetzt und erweitert.

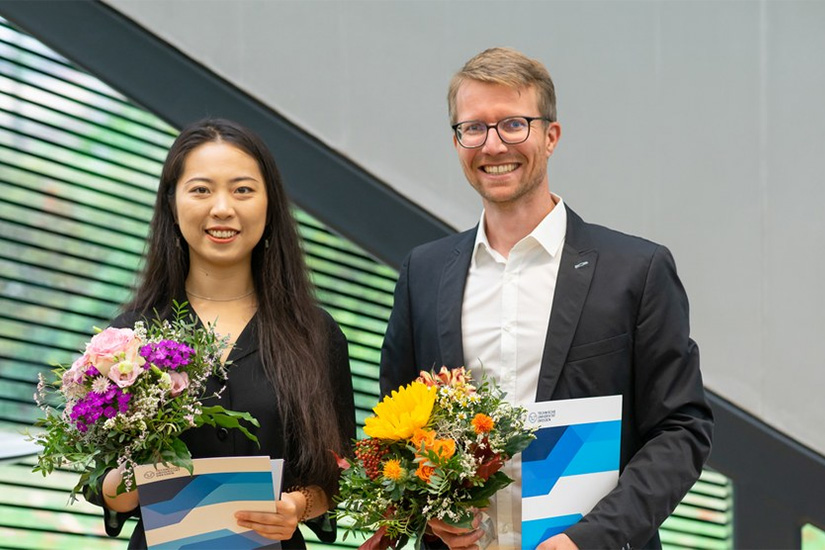

26. Kurt-Beyer-Preis für herausragende Abschlussarbeiten verliehen

Frau Yaning Zhao und Dr. Oliver Steinbock erhielten den Kurt-Beyer-Preis, der zum 26. Mal an der TU Dresden verliehen wurde. Seit 1996 wird diese Auszeichnung jährlich für herausragende Abschlussarbeiten von Studierenden und jungen Wissenschaftlern auf den Gebieten des Bauwesens und der Architektur vergeben. Stifter des mit 5.000 Euro dotierten Preises ist die HOCHTIEF lnfrastructure GmbH, Niederlassung Deutschland Südost. Die Festveranstaltung fand im Carbonbetonhaus "Cube" auf dem TU Dresden Campus statt.

Observatorium auf dem Beyer-Bau hat seine sanierte Kuppel zurück

Mit dem Aufsetzen der Kuppel auf das Lohrmann-Observatorium wurde die historische Außenhülle des Beyer-Baus wieder komplettiert. Damit rückt das Ende der umfangreichen Sanierungsarbeiten an dem beeindruckenden Gebäude näher. Der Beyer-Bau gilt als Wahrzeichen der TU Dresden. Erbaut vom Architekten Martin Dülfer, beherbergt das Haus traditionell die Bauingenieure. Seit 2016 wird der Beyerbau saniert. Im nächsten Jahr soll die Fakultät Bauingenieurwesen dort wieder einziehen.

Prof. Gianaurelio Cuniberti zum Mitglied der acatech ernannt

Die Deutschen Akademie der Technikwissenschaften (acatech) nahm Gianaurelio Cuniberti, Professor für Materialwissenschaft und Nanotechnik an der TU Dresden, in die Akademie auf. Als nationale Akademie und Stimme der Technikwissenschaften im In- und Ausland vereint acatech über 600 Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Wirtschaft. Die Mitglieder sind in den Bereichen Ingenieur- und Naturwissenschaften, Medizin, Geistes- und Sozialwissenschaften aktiv und werden für ihre wissenschaftlichen Leistungen und Reputation in die Akademie aufgenommen.

Nachhaltige Energiespeicher für erneuerbare Energien

Balkonkraftwerke boomen. Doch wohin mit dem Strom, wenn im Haushalt nichts verbraucht wird? Der Schlüssel: wiederaufladbare stationäre Energiespeicher. Dual-Ionen-Batterien (DIB) sind eine junge Entwicklung, die auf Graphit-Kathoden basiert. Durch den Einsatz von Graphit kann auf kritische Materialien verzichtet werden. Der DIB-Ansatz überzeugt mit geringeren Kosten, Sicherheit, Unabhängigkeit sowie Nachhaltigkeit. Bisherige Untersuchungen fokussierten die Materialebene und die Herstellung von Laborzellen. Industrierelevante Zellformate blieben weitgehend unbetrachtet. Das will das Fraunhofer IKTS ändern.

Claudia Felser in die Hall of Fame der deutschen Forschung berufen

Prof. Claudia Felser, Direktorin am MPI CPfS und Vizepräsidentin der Max-Planck-Gesellschaft, wurde in die "Hall of Fame der deutschen Forschung" des manager magazins berufen. Diese Ehre wird ihr für ihre wegweisenden Beiträge zur Weiterentwicklung der Forschung in der Quantenchemischen Topologie zuteil. In Zeiten, in denen wissenschaftliche Innovationen den Weg der Zukunft ebnen, ist diese Anerkennung für Felsers aktuelles Forschungsthema, die Topologische Quantenchemie, das breite Aufmerksamkeit auf sich zog, hoch verdient.

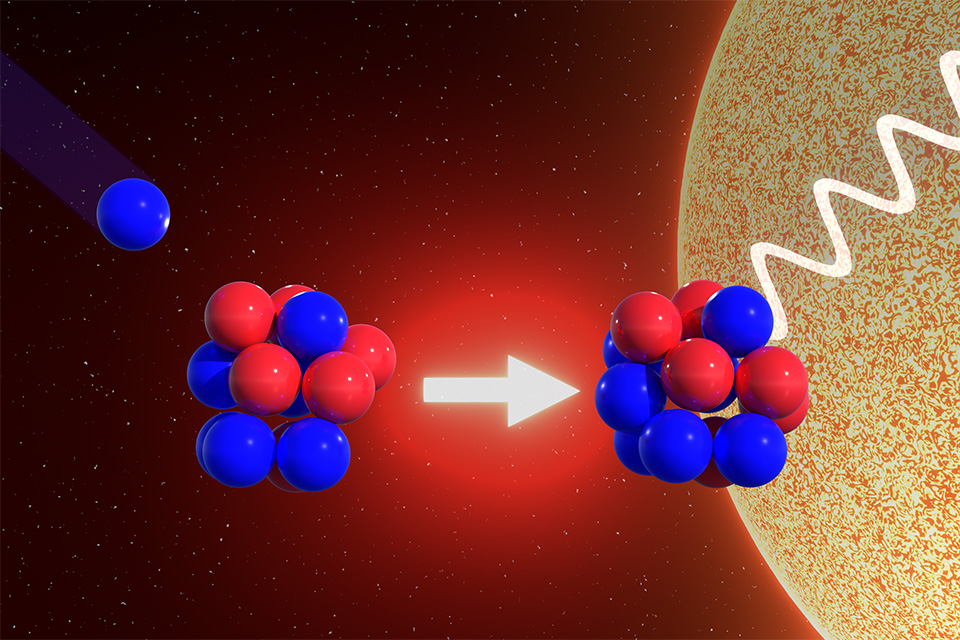

Neue Messung zeigt langsameren Einbrennprozess des Wasserstoffbrennens

Die nukleare Astrophysik untersucht die Entstehung der Elemente im Universum seit Anbeginn der Zeit. Ihre Modelle verwenden Parameter, die die Forschenden aus Messdaten gewinnen. Eine wichtige Rolle spielen dabei Kernreaktionen, die im Inneren der Sterne ablaufen. Ein Team des HZDR hat nun gemeinsam mit Forschenden aus Italien, Ungarn und Schottland am Dresdner Felsenkeller-Beschleuniger erneut eine der zentralen Reaktionen untersucht – mit einem überraschenden Ergebnis zur Messwertkorrektur.

Paul-Schlack-Preis 2023 verliehen

Auf dem Dornbirn GFC Global-Fiber-Congress 2023 wurde Dr. Henriette Grellmann mit dem Paul Schlack Preis 2023 für ihre Dissertation „Technologische Entwicklung textilbasierter Aktor- und Sensorstrukturen für komplex verformbare adaptive Faser-Elastomer-Verbunde“ geehrt. Um die Verwendung der Faser-Elastomer-Verbunde zu erfüllen, sind hochfrequent schaltbare textile Aktoren und Sensoren mit E-Moduli im Bereich menschlichen Gewebes entscheidend. Frau Gellmann stellte dazu erstmals dielektrische Elastomeraktoren in Filamentform her. Mathis Bruns nahm die Auszeichnung stellvertretend entgegen.

Membranen für die klimaneutrale Müllverbrennung

Im Projekt »KlimProMem« werden klimaneutrale Verfahren in der Grundstoffindustrie weiterentwickelt. Konkret soll CO2 mittels Membrantechnik aus Rauchgasen von Müllverbrennungsanlagen abgeschieden und die Soda-Herstellung als CO2-Senke genutzt werden. Hierfür werden Membranen, Anlagen- und Verfahrenskonzepte erprobt, um Grundstoffe klimaneutral und energieeffizient herzustellen. Für die Gastrennung werden am Fraunhofer IKTS Kohlenstoffmembranen entwickelt und für den Einsatz in Großanlagen skaliert. In Feldversuchen sollen die Entwicklungen der Projektpartner in zwei Müllverbrennungsanlagen integriert und getestet werden.

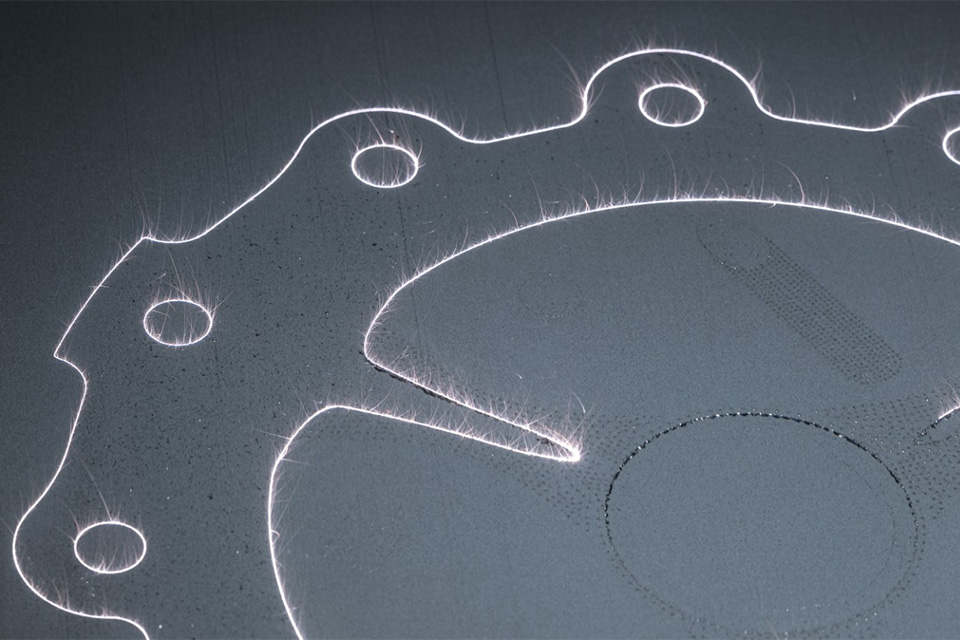

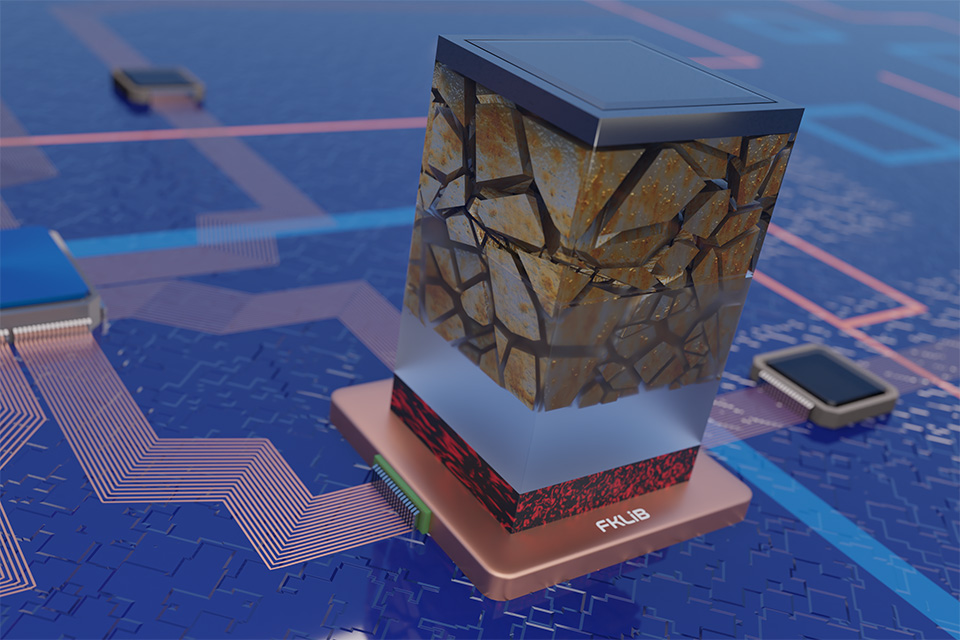

Miniaturstromspeicher für den neuen Rechner-Alltag

Ein Forscherteam des HZDR, des Fraunhofer ASSID, des Fraunhofer IZM und der TU Bergakademie Freiberg arbeitet an einer neuartigen, direkt auf einem Siliciumwafer integrierbaren Festkörper-Lithium-Ionen-Batterie. Damit sollen kleinste elektronische Komponenten mit Strom versorgt und einige den Lithium-Ionen-Flüssigbatterien innewohnenden Nachteile beseitigt werden. Denn Sensorchips, Wearables oder medizinische Implantate der Zukunft, aber auch im Internet der Dinge eingebettete Geräte benötigen eine autonome und miniaturisierte Energieversorgung.

TU Dresden verleiht Ehrendoktorwürde an Professor Josef Hegger

Ehrung für herausragende wissenschaftliche Beiträge zum Bauingenieurwesen: Die Fakultät Bauingenieurwesen der TU Dresden hat Professor Dr.-Ing. Josef Hegger von der RWTH Aachen die Ehrendoktorwürde verliehen. Diese besondere Auszeichnung würdigt seine exzellenten Forschungsleistungen sowie sein Engagement im Bereich der Normung und Standardisierung im Bereich Massivbau sowie seine äußerst erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Fakultät Bauingenieurwesen der TU Dresden, insbesondere in großen koordinierten Forschungsprogrammen der DFG und des BMBF.

Mit Mechanochemie zu mehr Nachhaltigkeit

Forscher des Leibniz IFW Dresden haben ein neues umweltfreundliches Herstellungsverfahren für Kathodenmaterialien in der Batterietechnologie entwickelt. Im Fokus ihrer Forschung stehen lithiumreiche Antiperowskite, die als umweltfreundliche, kostengünstige und ungiftige Kathodenmaterialien gelten. Einer Forschungsgruppe gelang es, diese vielversprechende Materialklasse durch einfaches Kugelmahlen herzustellen. Dr. Nico Gräßler, Postdoc am IFW Dresden, betont: “Dies ist eine entscheidende Entwicklung für diese Kathodenklasse. Unser mechanochemisches Verfahren bietet Vorteile, die eine nachhaltige und umweltfreundliche Chemie fördern.“

Leichtbau leicht gemacht!

Im August 2023 konnten Jugendliche einen Einblick in die Welt der Leichtbauingenieure erhalten und das ILK der TU Dresden kennenlernen. Neben 10 Abiturientinnen, die sich im Rahmen des Probestudiums tryING der TU Dresden auf ihr Studium vorbereiten, waren Abiturienten vom beruflichen Gymnasium BSZ für Elektrotechnik Dresden sowie 20 internationale Schüler aus aller Welt (TU9-ING Woche) vor Ort und konnten hautnah erleben, welche Aufgaben sie im späteren Studium und Berufsleben erwarten.

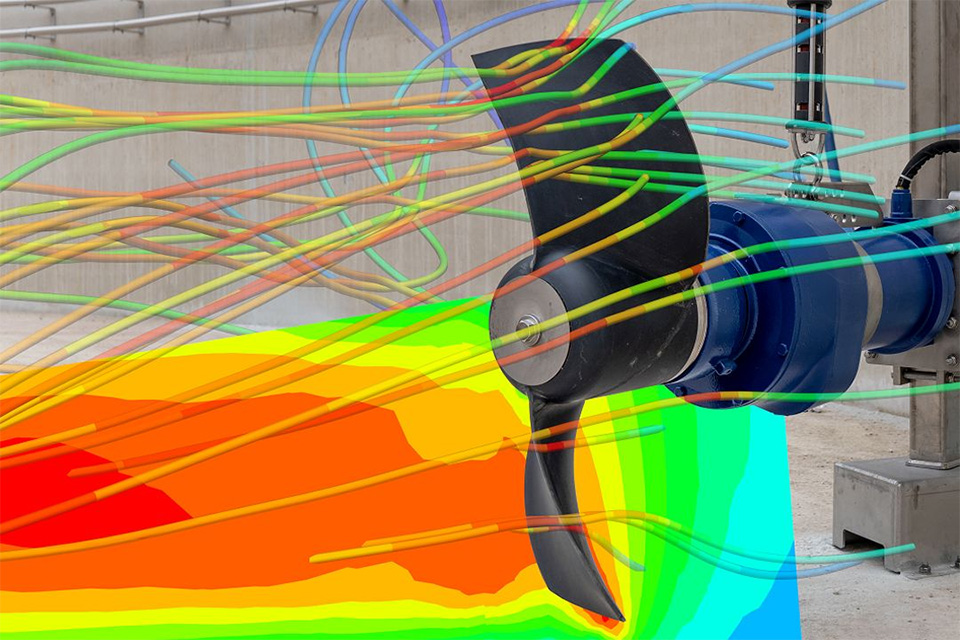

Innovative Messtechnik soll das Vermischen in Klärwerken und Biogasanlagen optimieren

Das Herzstück jeder Abwasserbehandlung, Biogasproduktion und biologischen Abfallentsorgung sind Rührwerke. Sie vermischen große Flüssigkeitsmengen und verteilen die Bestandteile gleichmäßig. Dabei verbrauchen sie viel Energie: in einer herkömmlichen Kläranlage mehr als ein Viertel des Gesamtenergieverbrauchs. Um die Effizienz zu verbessern, schloss sich das HZDR mit vier Praxispartnern im Projekt RIOWAR zusammen. Ihr Ziel: den Energieverbrauch dieser Anlagen mit Hilfe präziser Bildgebungsverfahren, innovativer Sensorik und Simulationssoftware bis 2025 um 20% zu senken.

Schüler Campus und Science Café 2023

Im Rahmen der Feierlichkeiten zu „30 Jahre Max-Planck-Gesellschaft in Sachsen“ hielt Elena Gati einen Vortrag vor Schülern und Schülerinnen im Theatersaal der Herkuleskeule (Kulturpalast). Die Wissenschaftlerin vom MPI CPfS fesselte mit ihrem Vortrag „Von Quantenphysik im Tieftemperaturlabor zu neuen Technologien“ inklusive eines kleinen Experiments die jungen Zuschauer. Wenige Tage nach dem „Schüler Campus“ war Uri einer der drei Experten beim „Science Café“, die mit interessierten Bürgern über ihre Wissenschaftsgebiete diskutierten.

Vitamine vom Dach

Obst und Gemüse wird über Tausende Kilometer nach Deutschland transportiert. Gut ein Viertel aller Gemüse- und Obstimporte stammte 2022 nach Angaben des Statistischen Bundesamtes aus Spanien. Insgesamt importierte Deutschland rund 1,6 Millionen Tonnen Obst und 1,3 Millionen Tonnen Gemüse von der Iberischen Halbinsel. Ein Team des Fraunhofer IKTS will den Gartenbau mit einem effizienten und kompakten Wasser-, Energie- und Gasmanagement in die Städte bringen, um die regionale Selbstversorgung zu stärken.