Einzigartiger Industrie-3D-Drucker

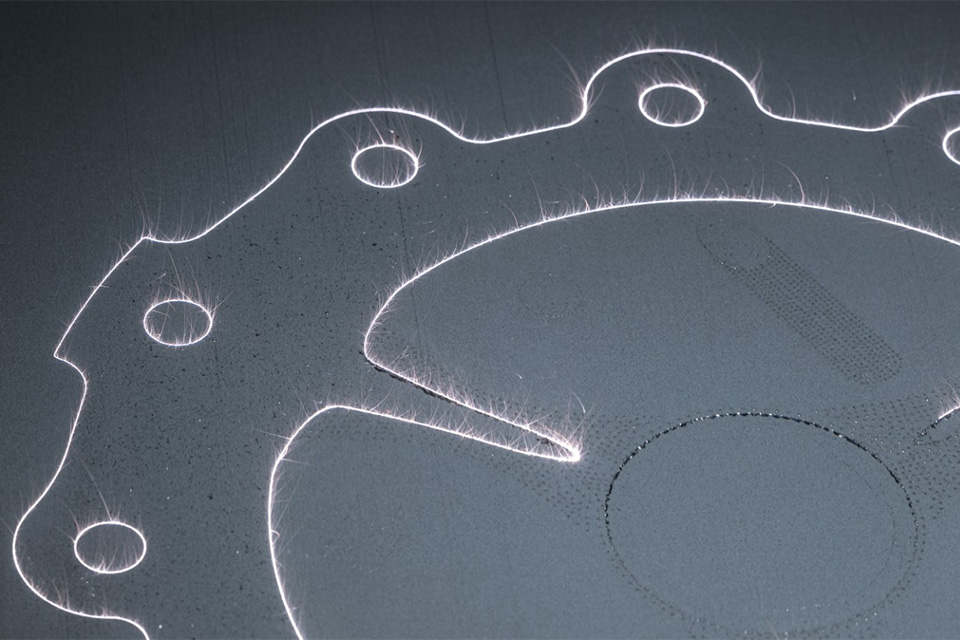

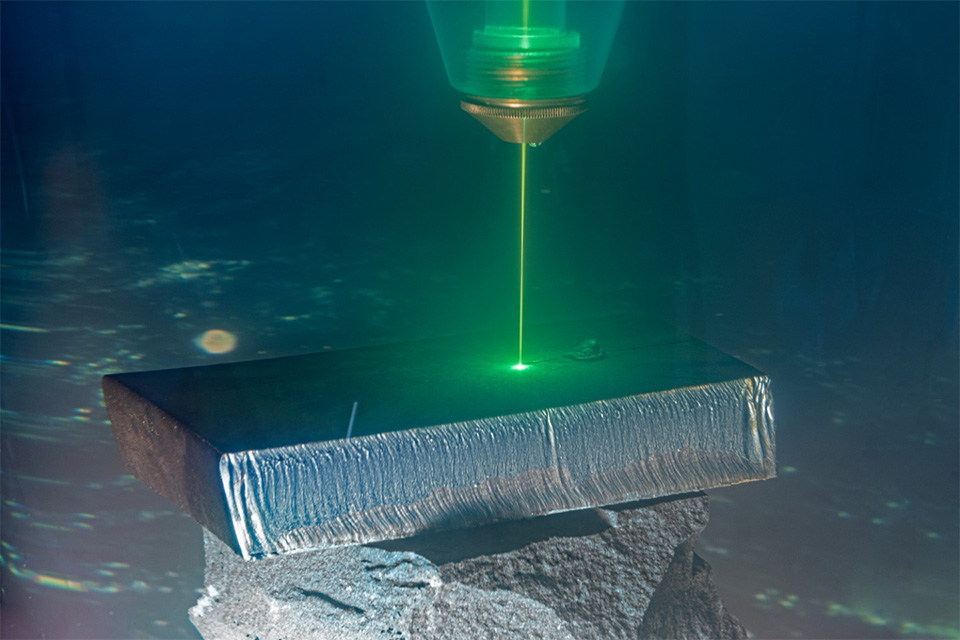

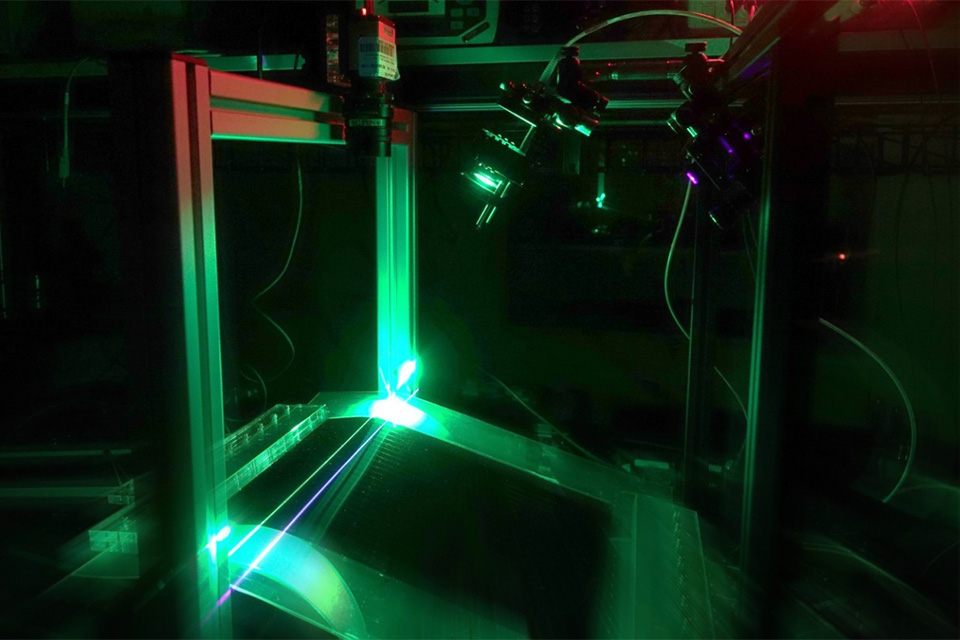

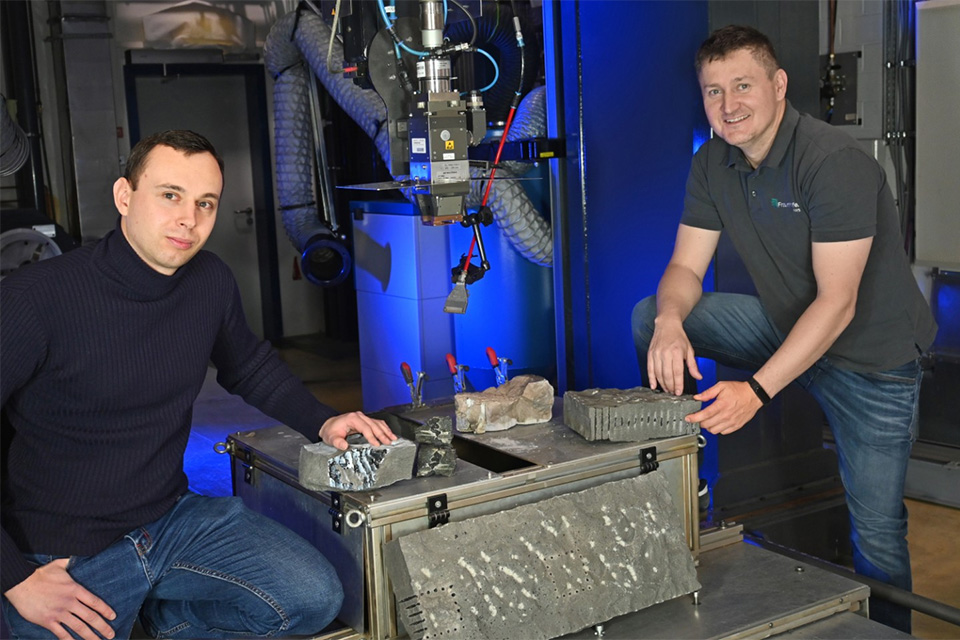

Pulverbettbasierte additive Laserfertigungsanlage soll auch der Lausitz neue Impulse geben. Das Fraunhofer IWS in Dresden installiert einen europaweit einzigartigen industriellen 3D-Drucker. Die additive Fertigungsanlage des Herstellers Farsoon basiert auf dem selektiven Laserstrahlschmelzen im Pulverbett. Sie kann aus Aluminium, Titan, Nickel, Eisen, Kupfer und anderen metallischen Pulvern schichtweise besonders große Bauteile mit komplexer Geometrie erzeugen.

Einzigartiger Industrie-3D-Drucker Read More »