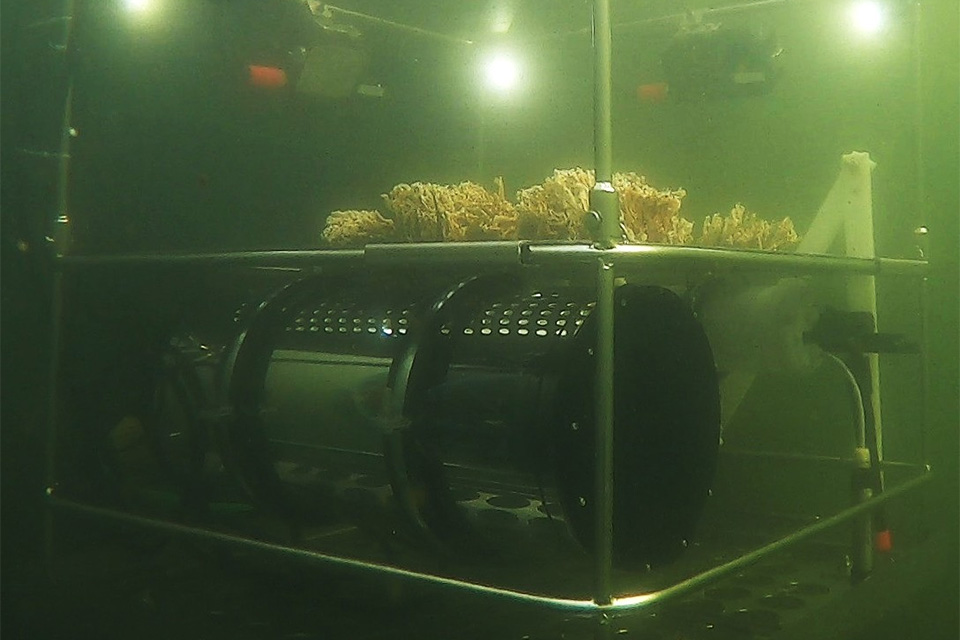

Unterwasser-Labor »Minilab« für maritime Tests erfolgreich gestartet

Damit sich neue Werkstoffe und Sensoren für Unterwasser-Anwendungen rascher und flexibler testen lassen, hat die Fraunhofer-Forschungsgruppe »Smart Ocean Technologies« (SOT) unter der Leitung des Fraunhofer IKTS eine mobile Plattform für den Einsatz in Seen, Flüssen und Meeren entwickelt. Nach der erfolgreichen Inbetriebnahme steht »Minilab« nun interessierten Partnern aus Wirtschaft und Forschung für vielfältigste Testszenarien unter realen Einsatzbedingungen, also auch im Salzwasser und bei starken Strömungen, zur Verfügung.

Unterwasser-Labor »Minilab« für maritime Tests erfolgreich gestartet Read More »