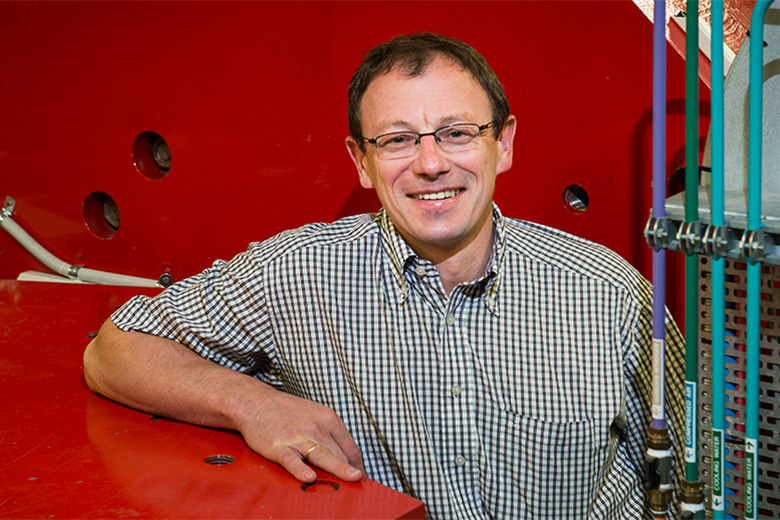

Wissenschaftlicher Direktor des HZDR in die acatech gewählt

Professor Sebastian M. Schmidt, wissenschaftlicher Direktor des HZDR, wurde zum Mitglied der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften – acatech gewählt. acatech ist die von Bund und Ländern geförderte nationale Akademie und Stimme der Technikwissenschaften im In- und Ausland. Die Akademie berät Politik und Gesellschaft in technikwissenschaftlichen und technologiepolitischen Zukunftsfragen. Unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten erfüllen die Mitglieder ihren Beratungsauftrag unabhängig, faktenbasiert und gemeinwohlorientiert.

Wissenschaftlicher Direktor des HZDR in die acatech gewählt Read More »